扫一扫,即刻安装钝角网APP

扫一扫,即刻安装钝角网APP

1917年,日本电影史上第一部国产动画上映了。

日本的第一部动画片《塙凹内名刀之巻》

公映于1917年6月,这部约四分钟左右

的短片,讲述了一个武士拿别人试自己

的新刀,却被打败的故事

塙凹内名刀之巻 ▼

到今年、这个6月,日本动画就整整有100年之龄了。今年,纪念日本动画诞辰100年的活动和展览,正在日本各地轰轰烈烈地举办着。

这其中就包括从今年五月起,在东京京桥的东京国立近代美术馆电影中心举办的 “人偶动画作家——持永只仁展”。

在东京国立近代美术馆电影中心举办的持永只仁展,海报突出了他所擅长的人偶元素

但是这个持永只仁到底是谁呢?

对于中国的观众来说,他的中国别名——“方明”,可能听起来更耳熟些。

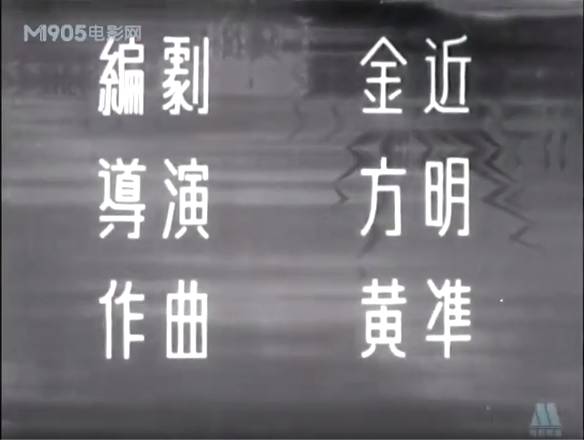

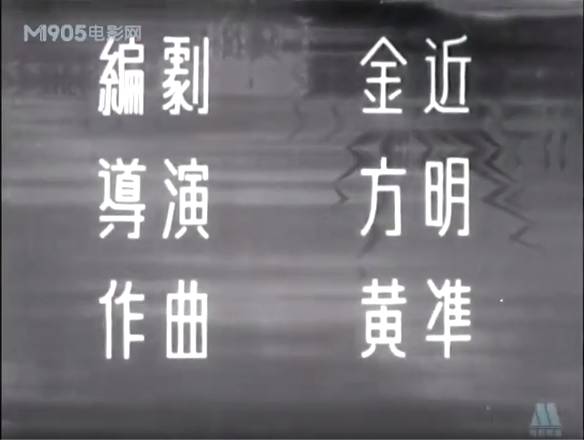

也许还有人记得这部上海电影制片

场的动画《小猫钓鱼》,片头中的

导演“方明”就是持永只仁

小猫钓鱼 ▼

持永/方明是日本公认的“木偶动画之父”。他也是新中国第一个电影制片基地——东北电影制片厂(后改名为长春电影制片厂),和上海美术电影制片厂成立之初时的核心人物之一。

他的一生,不论对于中国还是日本动画的发展,都起到了至关重要的作用。他在两国之间筑起的文化桥梁,传承至今。

持永只仁(1919.3.3-1999.4.1)和他心爱的木偶们

持 永 只 仁(1919.3.3-1999.4.1)出生于1919年的东京。因为父亲工作的关系,他后来去了满洲,并在那生活到9岁。

回国后,持永在中学毕业旅行的路上,看到了一部迪士尼动画,这让他对动画产生了浓厚的兴趣。

1939年,持永只仁入职电影制作公司艺术映画社。他开始在日本战前动画电影代表人物濑尾光世的手下制作动画电影。

濑尾光世的经典动画——《桃太郎的海鹰》

很快,他的才能就得到了发挥。

在制作《蚂蚁阿力》(1941)的过程中,担任背景和摄影的持永只仁,发明了日本首个四段多平面摄影台,实现了动画中的远近感。

这部动画片,再现的正是持永只仁小时候,在满洲的秋樱花田中玩耍的光景。

从二战开始到1944年的5年间,日本政府一共制作了10部动画片。但它们都是政治宣传的手段。

讽刺的是,这10部政治宣传片却使日本动画得到了飞跃式地发展。持永只仁就是在那个年代学到了制作动画的技巧。

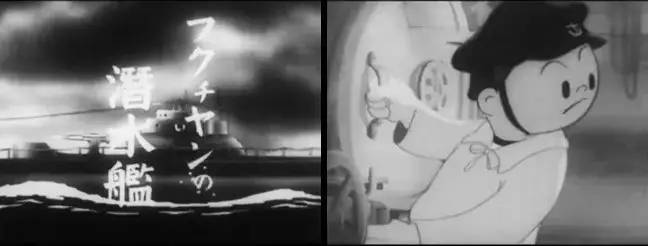

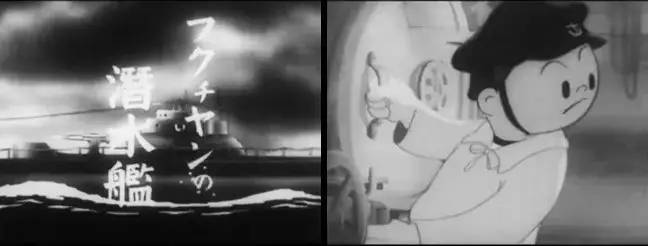

他在以珍珠港事件为背景的《桃太郎的海鹰》(1943)中负责技术。1944年,他制作了除了自己的导演处女作——《阿福的潜水舰》(1944)。

持永只仁的首部作品《阿福的潜水艇》(1944),可以看出画风上受到了濑尾光世的影响

战争期间,持永只仁的住处在一次空袭中被烧毁。祸不单行,他同时还失去了工作。身心疲惫的持永只仁,遂带着妻子、母亲和两岁的长女,回到了满洲。

1945年,持永只仁加入了满洲映画协会。战争结束后,他选择继续留在中国。同年,他便参与了东北电影制片厂(以下简称东北电影)的设立。

当年东北电影厂的员工合影,持永只仁也在当中

对当时的持永只仁来说,这一系列重大的人生抉择,都是在相对轻松的心态下做出的。

他怎么也想不到,这些不经意的决定,竟然引发了未来日本影人与中国影人间如此紧密的关系。

持永只仁的长女持永伯子,在民营卫星电视台WOWOW自制的纪录片《人偶动画之父·持永只仁的约定~连接日本和中国的未完脚本~》(2015)中回忆道:

“中国的人说希望他教一点动画,他就入职了”,“他觉得反正回到日本,也没法马上从事电影的工作”。

没错,持永只仁就是这么随意。但这并不代表他在践行自己的决定时不会拿百分百的专注力。

纪录片中专心制作人偶的持永只仁

1946年,持永只仁在东北电影结识了从事戏剧、电影创作和组织工作的陈波儿。后者邀请他以中国木偶戏为基础做一部木偶动画。

木偶戏,又被称作傀儡戏、人偶剧等。这是中国历史上最早出现的具有表演功能的戏剧。

第一次看木偶戏,持永只仁就被这个中国传统民间工艺迷住了。它再次点燃了持永只仁的动画灵魂,成为了他制作木偶动画的开端。

不久后,东北电影相继推出了《皇帝梦》(1947)、《瓮中捉鳖》(1948)等木偶动画。

采用傀儡戏对国民党政府的黑暗和腐败加以夸张的《皇帝梦》,据说这部动画非常有趣

《皇帝梦》是中国第一部木偶动画作品。在该片中,持永只仁以“池勇”的名义担任摄像。

而在他执导的《瓮中捉鳖》中,则出现了“方明”的化名。从此,“方明”这个名字开始在中国流传开来。

也是在这段时间里,持永只仁认识了他的重要搭档和终身挚友特伟(本名盛松,1915年8月22日-2010年2月4日)。

身为漫画家的特伟,原本对动画没什么兴趣,但持永只仁的热情感染了他。在持永的指导下,他们开始共同制作动画。

漫画家特伟是广东省中山市人,1937年后参与组织过抗日漫画宣传队,但这并没有影响到他和持永只仁的友谊

特伟的儿子盛大龙说:“他们两个亲如兄弟,大家的心里始终都装着对方,尽管他们两人都是新中国动画片的开拓者,但是在这方面,方明(开始的)更早一些。

父亲是受到了他的帮助。父亲自己也曾经说过,在技术上,方明帮了他很多。”

漫画匠人特伟和技术大触持永只仁的联手,可以说是中国动画史上最强的组合。

1950年,带着培养动画制作者的重大使命,持永和特伟一同去了上海电影制片厂,并成立了“美术片组”(即后来的上海美术电影制作厂,以下简称上海美影)。

上海美影的摄像师段孝萱,最初也是在东北电影认识到方明。她并他学习了动画制作。直到WOWOW拍摄纪录片的时候,她还在电影的第一线工作。

段孝萱这样概括持永只仁和特伟在上海的合作:

“方明这个人非常热情,非常诚恳。有一些技师是很严格的,对有些东西很保守,不愿意教。但他不是的。整个制作技术全部都是由他负责的。

艺术上,则由导演特伟来决定。比如造型、分镜头等等。再由方明布置并执行具体的制作。他们的关系很密切,业务上完全做到互相合作。

这个组合一直持续到1953年方明回国。”

在上海时,持永只仁一共参与了五部动画的制作。其中的《小铁柱》(1951),由他和特伟共同担任导演。而《采蘑菇》(1953)则由特伟担任导演,由他担任技术指导。

然而,这二人的关系,不久后便因一个突发事件被阻断。

1953年,中国政府决定遣送留在国内的外国人,持永只仁也不能例外。

在美术片组全体专门为持永只仁召开的欢送会上,特伟做了致辞,之后“他跟方明两个人抱在一起,泪流满面。好多同志都哭了,说很留恋他”。

段孝萱说,“每一个人都跟他(方明)拍了留影照片”。

他们的依依不舍,包含着对一个未完成作品的惋惜。

这是方明和特伟共同制作又一部动画电影,也是持永只仁一直以来的梦想。

近年,持永伯子在自家的书房中找到了装有这部电影脚本的文件夹。至此,这昔日的梦想才重新见到曙光。

这部未完成的作品,便是持永只仁在台湾民谣的基础上改编的故事——《两个太阳》。

曾经有两个灼热的太阳,让村民们痛苦不已。于是背着孩子的年轻人们决定出征讨伐太阳。

他们花了许多年才射下了其中一个太阳。这个太阳后来就变成了月亮,村里也终于迎来了安宁。

这个简单的故事蕴含着世代相传的重要性,和讲述者对下一代寄予的希望。

持永伯子说,“看脚本能感觉到,他当时非常想做这个。”

然而,将《两个太阳》当作名字的这部作品,在当时的政治环境下,注定要成为悲剧。

面对持永只仁的热情,特伟谨慎地告诉他:“毛泽东是红色的太阳,是独一无二的存在,这个故事会被误解出打倒毛泽东的暗喻。”

于是,《两个太阳》就这样被时代的浪潮压了下去。

回到日本后,持永只仁将他在中国累积的技能用在了日本的木偶的动画制作中。

1955年,他与稻村喜一同创立了人形映画制作所,做出了日本第一部木偶动画电影《瓜子姬与天邪鬼》(1956)和其他九部作品。

持永只仁展上瓜子姬和天邪鬼的人偶

其中,由持永担任导演的《小黑三波打虎记》(Chibikuro Sambo no tora taiji,1956),在温哥华国际电影节儿童电影单元获得了最高奖。

这让持永只仁在国际上一举成名,也让日本动画受到了世界的瞩目。

持永只仁这时期的作品,一如既往地体现了他鼓励人们进行跨文化交流的思想。

比如,他和田中善次共同担任导演的《摘瘤》(1957),就是一个极具教育意义的故事。

《摘瘤》是持永只仁根据日本家喻户晓的民间传说改编的。它讲述了两个老人通过和鬼神一同跳舞,最终成为朋友的故事。

日本大学文理学院心理学系教授横田正夫说:

“老人和鬼的相遇就是一种跨越文化鸿沟的过程。这与持永致力于中日文化交流事业的亲身经历有不少相似之处。可以说持永将这一思想贯穿于《摘瘤》当中。”

包括《摘瘤》在内的这些作品,虽然都只有十几分钟的长度,但在当时的技术环境下,完成起来却“非常艰难”。

策划本次展览的电影中心主任研究员冈田秀则,在接受产经新闻的采访时说:

“到1958年的时候,人形映画制作所还只有八个员工。但做一部长篇作品需要投入大量的劳动和时间。”

“电影是由1秒24帧构成,但因为同一个图像有两个帧,所以1秒内允许有12个动作。

这也就是说,它不仅要求制作者能够计算十二分之一秒的动作,还要求他们能分解思考它。

有一个最难拍的就是倒水、喝水的动作。

如果用真水就容易溢出来。所以据说当时在拍摄的时候,是用了有一定粘稠度的液体。通过考量每十二分之一秒减少的速率,用注射器一点一点吸取的。”

后来,美国动画导演小亚瑟·兰金(1924 -2014)找到了持永只仁,并邀请他制作电视动画片。

为此,持永只仁在1961年,与制作人大村英之助、松本酉三等人成立了自己的动画制作公司MOM Production。

及至1967年,持永只仁已经推出了120部短片、7部中长片。

其中,上映于1964年的《红鼻子驯鹿鲁道夫》是他的代表作之一。

在今日美国,每年圣诞节的时候还会播放这部动画。

持永只仁的《红鼻子驯鹿鲁道夫》

而他的《怪兽大聚会》(1967)则给少年时代的蒂姆·波顿留下了深刻的烙印,成为了他未来《圣诞夜惊魂》(1993)的基础。

《怪兽大聚会》,从中是不是已经能看出一点蒂姆伯顿的意思了

不过,持永只仁在这一时期制作的大部分作品,都并没有在日本上映。

持永只仁的得意门生真贺里文子回忆说,持永只仁的作品“在美国受到了很高的评价,孩子们都在等着看他的作品”。

但是量产动画,对于技术出身的持永只仁来说并非一件容易做到的事。

“美国的基础非常稳固,延迟就要缴违约金。因为没办法,员工越来越多,里面还有原本不认识的人,所以(操作起来)非常艰难。但只有持永懂那些、会那些。”

“感觉到有趣的时间,在他心中非常短暂。他其实还是想为日本的孩子们做日本的动画。这个想法越来越高涨,也变成了他的压力、焦虑和疲惫来源。”

在《动画日中交流记——持永只仁自传》中,他曾写道:

“很多少年志愿进入航空队,在出勤中遭遇空袭,战死了。也许是因为看了我们制作的电影,他们才志愿进入航空队的。”

这时候,持永只仁开始觉得,是自己在战争期间做的那些作品,将孩子们推向了死亡。他一方面感到愧疚,一方面也感到自己和孩子们的纽带正在消失。

1967年,持永只仁离开了MOM Production。

位于东京杉并的动画博物馆馆长铃木伸一说:“回到日本后,和亚瑟合作的电影几乎都没有留下来。他也做了一些自己的作品,但那时候日本的动画也一直在改变着,也许(他的作品)没有那么适合那个时代。”

而人在中国的特伟,则带领上海美影的团队做出了中国第一部水墨动画《小蝌蚪找妈妈》(1961)。

特伟的《小蝌蚪找妈妈》在艺术水准上达到了中国动画电影的高峰

这部动画获得了以戛纳为首的、来自世界的认可。

段孝萱认为,这其中有持永只仁的功劳。

她说,“方明这个人很负责任。他走以前考虑过他所做的工作在这里一定要有接班人,去承担这些事情。

他一个人日夜跟我们这些年轻人谈话。说你们应该怎样发展、怎样做,他做了很多这方面的工作,我们很感动。”

随后,中国迎来了文化大革命。在这场始于1966年的十年浩劫中,大量的艺术家、文学家、科学工作者被迫下乡,有些人甚至被迫害至死。

特伟“肯定是第一个被打倒的”,盛大龙回忆道,“打倒以后,他们到我们家来抄家,也抄了好多次”。

这时候,担心特伟安全的持永只仁再一次踏上了中国的土地。

他作为通信者代表团的一员,会见了毛泽东和周恩来,并申请访问上海美影,实现了与特伟的再次相见。

与毛泽东会面的持永只仁

盛大龙说,“方明离开上海也14年了,这段时间里大家都在互相惦记着对方”。

“尤其在文化大革命以后,父亲非常困难,在这种情况下能够见到方明,简直像做梦一样。”

在这之后长达10年的时间里,特伟能够坚持下来,也是因为持永只仁的存在。

1977年,文化大革命结束了。特伟向在日本的持永只仁求救,想要尽早复兴动画。

持永只仁感觉到,他的动画血液再一次沸腾了。

他回到上海,在上海美影打地铺,将一个月的日夜投入在指导年轻人和制作新的作品中。

此后便有了《喵呜是谁叫的?》(1979)。

段孝萱说:“他带了很多介绍国外动画片发展的资料和片子给我们开座谈会。开了好几次。他年年来,都是这样。”

上映于1980年的《哪吒闹海》,是上海美影为庆祝建国30周年而制作的动画。

它是第一部入选戛纳电影节的华语动画片,也为日本的动画界带去了冲击。

此后,包括铁臂阿童木之父手冢治虫(1928-1989)在内的一批日本作家开始访问中国。持永只仁成为了连接日本和中国动画界的桥梁。

由持永只仁和手冢治虫接待的访日团

1987年,特伟受邀参加广岛动画节,并再次见到持永只仁。他们商量好,这一次一定要做成《两个太阳》。

彼时,持永只仁已经写出了详细的设定和故事。特伟将它拿给了上海美影的主要工作人员看,但是却仍然没有得到希望中的答案。

在80年代,不论是日本还是中国,都视电视动画片为主流。他们两个所追求的艺术动画电影,已经没有了栖身之所。

就这样,持永只仁和特伟二人对这个脚本的约定,直到最后也没有能实现。

“他们分别的时候,觉得也许从此再也无法相见了”,真贺里文子回忆起二人最后见面的场景,有些哽咽。

“方明看起来很悲伤的样子,还有特伟的泪目。这对在一旁的我来说,有点艰难。两个人都上了年纪,恐怕再也无法相见了。”

不过,在那个年代,跨越中日两国的、近半个世纪的友情,和想要“一起做点什么”的精神,“本身就很不同寻常了”。

段孝萱也说:“我觉得他(持永)的这种精神,给我们中日两国人民的友好(相处)带来了很深的影响。”

2015年,她还在上海戏剧学院,为动画专业的学生们开设讲座,专门讲述特伟和持永只仁对中国动画起到重要作用。

后来,听了讲座的一部分学生去了日本,想要进一步了解持永只仁的作品,重走他的足迹。

他们在位于东京阿佐佐谷的,由真贺里文子担任校长的动画学校,看到了持永只仁过去为《两个太阳》制作的木偶。

他们想用木偶,重新制作这部动画。其中一个学生说,这里面“有一种类似传承一样的东西吧。”

而在上海戏剧学院,活跃在日本和国际画坛的水墨画家傅益瑶担任讲师,带领着中日两国的专家和年轻的学生,也正试图替持永只仁和特伟完成他们当时的约定。

副校长黄昌勇说:“知道这个情况以后,我们的学生、老师、日本专家一起,想把这部动画片接续起来。”

真贺里文子感慨,“在中国,持永只仁的种子又可以发芽开花了。这很让人高兴。”

一部未完成的作品连接起了两国人,促使他们在旧的基础上创新,这正是持永只仁赋予动画的意义。

冈田秀则说持永只仁是一位“被遗忘的巨人”。

“今天,日本动画已经受到了世界的认可,但这样一位宝贵的作家在其初期阶段所作的贡献,很难说得了公正的评价。”

文章开头提到的展览,由“对动画的志向”、“为了新生的中国”、“国产木偶动画的基础”和“美国·中国·日本动画交流的桥梁”四部分构成。

展品包括实际被用在作品中的近120具木偶、制作资料、照片和映像等,一共有350件。

持永伯子跟随父亲奔赴满洲的时候,只有三岁。

在她的记忆里,持永只仁不论是对日本人还是中国人、朝鲜人还是俄罗斯人,都无差别地平等。

持永伯子说,“他对人的慈爱渗透在作品中。而且木偶动画容不得急躁,没有忍耐力是作不来的。”

“他对待家人,也是这样,尊重我们的自主性、从不干涉。在日本、中国和韩国,也都有他的爱徒。我们希望通过这次展览让大家了解到,曾经有过这样一位在国际文化上做出贡献的作家。”

据横田正夫所说,《动画日中交流记 持永只仁自传》(东方书店,2006)收录了持永只仁为中日文化交流作出的卓越贡献

持永只仁自传日版

这本书正在北京电影学院持永只仁爱徒们的支持下翻译成中文,有望在日后出版。

1917年,日本电影史上第一部国产动画上映了。

日本的第一部动画片《塙凹内名刀之巻》

公映于1917年6月,这部约四分钟左右

的短片,讲述了一个武士拿别人试自己

的新刀,却被打败的故事

塙凹内名刀之巻 ▼

到今年、这个6月,日本动画就整整有100年之龄了。今年,纪念日本动画诞辰100年的活动和展览,正在日本各地轰轰烈烈地举办着。

这其中就包括从今年五月起,在东京京桥的东京国立近代美术馆电影中心举办的 “人偶动画作家——持永只仁展”。

在东京国立近代美术馆电影中心举办的持永只仁展,海报突出了他所擅长的人偶元素

但是这个持永只仁到底是谁呢?

对于中国的观众来说,他的中国别名——“方明”,可能听起来更耳熟些。

也许还有人记得这部上海电影制片

场的动画《小猫钓鱼》,片头中的

导演“方明”就是持永只仁

小猫钓鱼 ▼

持永/方明是日本公认的“木偶动画之父”。他也是新中国第一个电影制片基地——东北电影制片厂(后改名为长春电影制片厂),和上海美术电影制片厂成立之初时的核心人物之一。

他的一生,不论对于中国还是日本动画的发展,都起到了至关重要的作用。他在两国之间筑起的文化桥梁,传承至今。

持永只仁(1919.3.3-1999.4.1)和他心爱的木偶们

持 永 只 仁(1919.3.3-1999.4.1)出生于1919年的东京。因为父亲工作的关系,他后来去了满洲,并在那生活到9岁。

回国后,持永在中学毕业旅行的路上,看到了一部迪士尼动画,这让他对动画产生了浓厚的兴趣。

1939年,持永只仁入职电影制作公司艺术映画社。他开始在日本战前动画电影代表人物濑尾光世的手下制作动画电影。

濑尾光世的经典动画——《桃太郎的海鹰》

很快,他的才能就得到了发挥。

在制作《蚂蚁阿力》(1941)的过程中,担任背景和摄影的持永只仁,发明了日本首个四段多平面摄影台,实现了动画中的远近感。

这部动画片,再现的正是持永只仁小时候,在满洲的秋樱花田中玩耍的光景。

从二战开始到1944年的5年间,日本政府一共制作了10部动画片。但它们都是政治宣传的手段。

讽刺的是,这10部政治宣传片却使日本动画得到了飞跃式地发展。持永只仁就是在那个年代学到了制作动画的技巧。

他在以珍珠港事件为背景的《桃太郎的海鹰》(1943)中负责技术。1944年,他制作了除了自己的导演处女作——《阿福的潜水舰》(1944)。

持永只仁的首部作品《阿福的潜水艇》(1944),可以看出画风上受到了濑尾光世的影响

战争期间,持永只仁的住处在一次空袭中被烧毁。祸不单行,他同时还失去了工作。身心疲惫的持永只仁,遂带着妻子、母亲和两岁的长女,回到了满洲。

1945年,持永只仁加入了满洲映画协会。战争结束后,他选择继续留在中国。同年,他便参与了东北电影制片厂(以下简称东北电影)的设立。

当年东北电影厂的员工合影,持永只仁也在当中

对当时的持永只仁来说,这一系列重大的人生抉择,都是在相对轻松的心态下做出的。

他怎么也想不到,这些不经意的决定,竟然引发了未来日本影人与中国影人间如此紧密的关系。

持永只仁的长女持永伯子,在民营卫星电视台WOWOW自制的纪录片《人偶动画之父·持永只仁的约定~连接日本和中国的未完脚本~》(2015)中回忆道:

“中国的人说希望他教一点动画,他就入职了”,“他觉得反正回到日本,也没法马上从事电影的工作”。

没错,持永只仁就是这么随意。但这并不代表他在践行自己的决定时不会拿百分百的专注力。

纪录片中专心制作人偶的持永只仁

1946年,持永只仁在东北电影结识了从事戏剧、电影创作和组织工作的陈波儿。后者邀请他以中国木偶戏为基础做一部木偶动画。

木偶戏,又被称作傀儡戏、人偶剧等。这是中国历史上最早出现的具有表演功能的戏剧。

第一次看木偶戏,持永只仁就被这个中国传统民间工艺迷住了。它再次点燃了持永只仁的动画灵魂,成为了他制作木偶动画的开端。

不久后,东北电影相继推出了《皇帝梦》(1947)、《瓮中捉鳖》(1948)等木偶动画。

采用傀儡戏对国民党政府的黑暗和腐败加以夸张的《皇帝梦》,据说这部动画非常有趣

《皇帝梦》是中国第一部木偶动画作品。在该片中,持永只仁以“池勇”的名义担任摄像。

而在他执导的《瓮中捉鳖》中,则出现了“方明”的化名。从此,“方明”这个名字开始在中国流传开来。

也是在这段时间里,持永只仁认识了他的重要搭档和终身挚友特伟(本名盛松,1915年8月22日-2010年2月4日)。

身为漫画家的特伟,原本对动画没什么兴趣,但持永只仁的热情感染了他。在持永的指导下,他们开始共同制作动画。

漫画家特伟是广东省中山市人,1937年后参与组织过抗日漫画宣传队,但这并没有影响到他和持永只仁的友谊

特伟的儿子盛大龙说:“他们两个亲如兄弟,大家的心里始终都装着对方,尽管他们两人都是新中国动画片的开拓者,但是在这方面,方明(开始的)更早一些。

父亲是受到了他的帮助。父亲自己也曾经说过,在技术上,方明帮了他很多。”

漫画匠人特伟和技术大触持永只仁的联手,可以说是中国动画史上最强的组合。

1950年,带着培养动画制作者的重大使命,持永和特伟一同去了上海电影制片厂,并成立了“美术片组”(即后来的上海美术电影制作厂,以下简称上海美影)。

上海美影的摄像师段孝萱,最初也是在东北电影认识到方明。她并他学习了动画制作。直到WOWOW拍摄纪录片的时候,她还在电影的第一线工作。

段孝萱这样概括持永只仁和特伟在上海的合作:

“方明这个人非常热情,非常诚恳。有一些技师是很严格的,对有些东西很保守,不愿意教。但他不是的。整个制作技术全部都是由他负责的。

艺术上,则由导演特伟来决定。比如造型、分镜头等等。再由方明布置并执行具体的制作。他们的关系很密切,业务上完全做到互相合作。

这个组合一直持续到1953年方明回国。”

在上海时,持永只仁一共参与了五部动画的制作。其中的《小铁柱》(1951),由他和特伟共同担任导演。而《采蘑菇》(1953)则由特伟担任导演,由他担任技术指导。

然而,这二人的关系,不久后便因一个突发事件被阻断。

1953年,中国政府决定遣送留在国内的外国人,持永只仁也不能例外。

在美术片组全体专门为持永只仁召开的欢送会上,特伟做了致辞,之后“他跟方明两个人抱在一起,泪流满面。好多同志都哭了,说很留恋他”。

段孝萱说,“每一个人都跟他(方明)拍了留影照片”。

他们的依依不舍,包含着对一个未完成作品的惋惜。

这是方明和特伟共同制作又一部动画电影,也是持永只仁一直以来的梦想。

近年,持永伯子在自家的书房中找到了装有这部电影脚本的文件夹。至此,这昔日的梦想才重新见到曙光。

这部未完成的作品,便是持永只仁在台湾民谣的基础上改编的故事——《两个太阳》。

曾经有两个灼热的太阳,让村民们痛苦不已。于是背着孩子的年轻人们决定出征讨伐太阳。

他们花了许多年才射下了其中一个太阳。这个太阳后来就变成了月亮,村里也终于迎来了安宁。

这个简单的故事蕴含着世代相传的重要性,和讲述者对下一代寄予的希望。

持永伯子说,“看脚本能感觉到,他当时非常想做这个。”

然而,将《两个太阳》当作名字的这部作品,在当时的政治环境下,注定要成为悲剧。

面对持永只仁的热情,特伟谨慎地告诉他:“毛泽东是红色的太阳,是独一无二的存在,这个故事会被误解出打倒毛泽东的暗喻。”

于是,《两个太阳》就这样被时代的浪潮压了下去。

回到日本后,持永只仁将他在中国累积的技能用在了日本的木偶的动画制作中。

1955年,他与稻村喜一同创立了人形映画制作所,做出了日本第一部木偶动画电影《瓜子姬与天邪鬼》(1956)和其他九部作品。

持永只仁展上瓜子姬和天邪鬼的人偶

其中,由持永担任导演的《小黑三波打虎记》(Chibikuro Sambo no tora taiji,1956),在温哥华国际电影节儿童电影单元获得了最高奖。

这让持永只仁在国际上一举成名,也让日本动画受到了世界的瞩目。

持永只仁这时期的作品,一如既往地体现了他鼓励人们进行跨文化交流的思想。

比如,他和田中善次共同担任导演的《摘瘤》(1957),就是一个极具教育意义的故事。

《摘瘤》是持永只仁根据日本家喻户晓的民间传说改编的。它讲述了两个老人通过和鬼神一同跳舞,最终成为朋友的故事。

日本大学文理学院心理学系教授横田正夫说:

“老人和鬼的相遇就是一种跨越文化鸿沟的过程。这与持永致力于中日文化交流事业的亲身经历有不少相似之处。可以说持永将这一思想贯穿于《摘瘤》当中。”

包括《摘瘤》在内的这些作品,虽然都只有十几分钟的长度,但在当时的技术环境下,完成起来却“非常艰难”。

策划本次展览的电影中心主任研究员冈田秀则,在接受产经新闻的采访时说:

“到1958年的时候,人形映画制作所还只有八个员工。但做一部长篇作品需要投入大量的劳动和时间。”

“电影是由1秒24帧构成,但因为同一个图像有两个帧,所以1秒内允许有12个动作。

这也就是说,它不仅要求制作者能够计算十二分之一秒的动作,还要求他们能分解思考它。

有一个最难拍的就是倒水、喝水的动作。

如果用真水就容易溢出来。所以据说当时在拍摄的时候,是用了有一定粘稠度的液体。通过考量每十二分之一秒减少的速率,用注射器一点一点吸取的。”

后来,美国动画导演小亚瑟·兰金(1924 -2014)找到了持永只仁,并邀请他制作电视动画片。

为此,持永只仁在1961年,与制作人大村英之助、松本酉三等人成立了自己的动画制作公司MOM Production。

及至1967年,持永只仁已经推出了120部短片、7部中长片。

其中,上映于1964年的《红鼻子驯鹿鲁道夫》是他的代表作之一。

在今日美国,每年圣诞节的时候还会播放这部动画。

持永只仁的《红鼻子驯鹿鲁道夫》

而他的《怪兽大聚会》(1967)则给少年时代的蒂姆·波顿留下了深刻的烙印,成为了他未来《圣诞夜惊魂》(1993)的基础。

《怪兽大聚会》,从中是不是已经能看出一点蒂姆伯顿的意思了

不过,持永只仁在这一时期制作的大部分作品,都并没有在日本上映。

持永只仁的得意门生真贺里文子回忆说,持永只仁的作品“在美国受到了很高的评价,孩子们都在等着看他的作品”。

但是量产动画,对于技术出身的持永只仁来说并非一件容易做到的事。

“美国的基础非常稳固,延迟就要缴违约金。因为没办法,员工越来越多,里面还有原本不认识的人,所以(操作起来)非常艰难。但只有持永懂那些、会那些。”

“感觉到有趣的时间,在他心中非常短暂。他其实还是想为日本的孩子们做日本的动画。这个想法越来越高涨,也变成了他的压力、焦虑和疲惫来源。”

在《动画日中交流记——持永只仁自传》中,他曾写道:

“很多少年志愿进入航空队,在出勤中遭遇空袭,战死了。也许是因为看了我们制作的电影,他们才志愿进入航空队的。”

这时候,持永只仁开始觉得,是自己在战争期间做的那些作品,将孩子们推向了死亡。他一方面感到愧疚,一方面也感到自己和孩子们的纽带正在消失。

1967年,持永只仁离开了MOM Production。

位于东京杉并的动画博物馆馆长铃木伸一说:“回到日本后,和亚瑟合作的电影几乎都没有留下来。他也做了一些自己的作品,但那时候日本的动画也一直在改变着,也许(他的作品)没有那么适合那个时代。”

而人在中国的特伟,则带领上海美影的团队做出了中国第一部水墨动画《小蝌蚪找妈妈》(1961)。

特伟的《小蝌蚪找妈妈》在艺术水准上达到了中国动画电影的高峰

这部动画获得了以戛纳为首的、来自世界的认可。

段孝萱认为,这其中有持永只仁的功劳。

她说,“方明这个人很负责任。他走以前考虑过他所做的工作在这里一定要有接班人,去承担这些事情。

他一个人日夜跟我们这些年轻人谈话。说你们应该怎样发展、怎样做,他做了很多这方面的工作,我们很感动。”

随后,中国迎来了文化大革命。在这场始于1966年的十年浩劫中,大量的艺术家、文学家、科学工作者被迫下乡,有些人甚至被迫害至死。

特伟“肯定是第一个被打倒的”,盛大龙回忆道,“打倒以后,他们到我们家来抄家,也抄了好多次”。

这时候,担心特伟安全的持永只仁再一次踏上了中国的土地。

他作为通信者代表团的一员,会见了毛泽东和周恩来,并申请访问上海美影,实现了与特伟的再次相见。

与毛泽东会面的持永只仁

盛大龙说,“方明离开上海也14年了,这段时间里大家都在互相惦记着对方”。

“尤其在文化大革命以后,父亲非常困难,在这种情况下能够见到方明,简直像做梦一样。”

在这之后长达10年的时间里,特伟能够坚持下来,也是因为持永只仁的存在。

1977年,文化大革命结束了。特伟向在日本的持永只仁求救,想要尽早复兴动画。

持永只仁感觉到,他的动画血液再一次沸腾了。

他回到上海,在上海美影打地铺,将一个月的日夜投入在指导年轻人和制作新的作品中。

此后便有了《喵呜是谁叫的?》(1979)。

段孝萱说:“他带了很多介绍国外动画片发展的资料和片子给我们开座谈会。开了好几次。他年年来,都是这样。”

上映于1980年的《哪吒闹海》,是上海美影为庆祝建国30周年而制作的动画。

它是第一部入选戛纳电影节的华语动画片,也为日本的动画界带去了冲击。

此后,包括铁臂阿童木之父手冢治虫(1928-1989)在内的一批日本作家开始访问中国。持永只仁成为了连接日本和中国动画界的桥梁。

由持永只仁和手冢治虫接待的访日团

1987年,特伟受邀参加广岛动画节,并再次见到持永只仁。他们商量好,这一次一定要做成《两个太阳》。

彼时,持永只仁已经写出了详细的设定和故事。特伟将它拿给了上海美影的主要工作人员看,但是却仍然没有得到希望中的答案。

在80年代,不论是日本还是中国,都视电视动画片为主流。他们两个所追求的艺术动画电影,已经没有了栖身之所。

就这样,持永只仁和特伟二人对这个脚本的约定,直到最后也没有能实现。

“他们分别的时候,觉得也许从此再也无法相见了”,真贺里文子回忆起二人最后见面的场景,有些哽咽。

“方明看起来很悲伤的样子,还有特伟的泪目。这对在一旁的我来说,有点艰难。两个人都上了年纪,恐怕再也无法相见了。”

不过,在那个年代,跨越中日两国的、近半个世纪的友情,和想要“一起做点什么”的精神,“本身就很不同寻常了”。

段孝萱也说:“我觉得他(持永)的这种精神,给我们中日两国人民的友好(相处)带来了很深的影响。”

2015年,她还在上海戏剧学院,为动画专业的学生们开设讲座,专门讲述特伟和持永只仁对中国动画起到重要作用。

后来,听了讲座的一部分学生去了日本,想要进一步了解持永只仁的作品,重走他的足迹。

他们在位于东京阿佐佐谷的,由真贺里文子担任校长的动画学校,看到了持永只仁过去为《两个太阳》制作的木偶。

他们想用木偶,重新制作这部动画。其中一个学生说,这里面“有一种类似传承一样的东西吧。”

而在上海戏剧学院,活跃在日本和国际画坛的水墨画家傅益瑶担任讲师,带领着中日两国的专家和年轻的学生,也正试图替持永只仁和特伟完成他们当时的约定。

副校长黄昌勇说:“知道这个情况以后,我们的学生、老师、日本专家一起,想把这部动画片接续起来。”

真贺里文子感慨,“在中国,持永只仁的种子又可以发芽开花了。这很让人高兴。”

一部未完成的作品连接起了两国人,促使他们在旧的基础上创新,这正是持永只仁赋予动画的意义。

冈田秀则说持永只仁是一位“被遗忘的巨人”。

“今天,日本动画已经受到了世界的认可,但这样一位宝贵的作家在其初期阶段所作的贡献,很难说得了公正的评价。”

文章开头提到的展览,由“对动画的志向”、“为了新生的中国”、“国产木偶动画的基础”和“美国·中国·日本动画交流的桥梁”四部分构成。

展品包括实际被用在作品中的近120具木偶、制作资料、照片和映像等,一共有350件。

持永伯子跟随父亲奔赴满洲的时候,只有三岁。

在她的记忆里,持永只仁不论是对日本人还是中国人、朝鲜人还是俄罗斯人,都无差别地平等。

持永伯子说,“他对人的慈爱渗透在作品中。而且木偶动画容不得急躁,没有忍耐力是作不来的。”

“他对待家人,也是这样,尊重我们的自主性、从不干涉。在日本、中国和韩国,也都有他的爱徒。我们希望通过这次展览让大家了解到,曾经有过这样一位在国际文化上做出贡献的作家。”

据横田正夫所说,《动画日中交流记 持永只仁自传》(东方书店,2006)收录了持永只仁为中日文化交流作出的卓越贡献

持永只仁自传日版

这本书正在北京电影学院持永只仁爱徒们的支持下翻译成中文,有望在日后出版。