扫一扫,即刻安装钝角网APP

扫一扫,即刻安装钝角网APP

藏在牛津大学图书馆的神秘符号

在牛津大学久负盛名的博德利图书馆(Bodleian Library)里,收藏着几本发黄的旧书,上面写着诡秘的符号。这些符号的整体样貌和书写方式都令人着迷。放眼望去,符号由右及左、自上而下书写,每个符号由类似汉字笔画的部分拼合而成,像极了汉语的方块字。事实上,这是一套由传教士发明的上海话表音符号系统。十九世纪中期,美国新教传教士高第丕(Tarleton P. Crawford, 1821-1902)被美国南方浸礼会(Southern Baptist)派往上海执行传教任务。其间,高第丕基于上海“土音”,发明了这种音节文字。

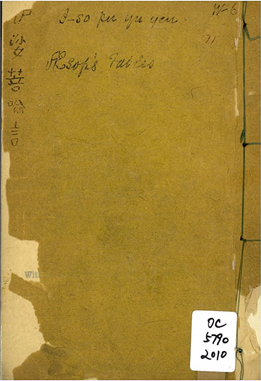

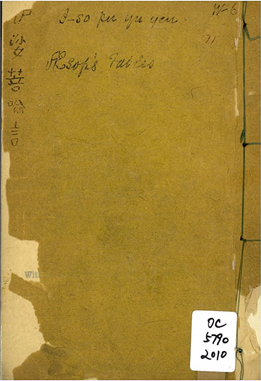

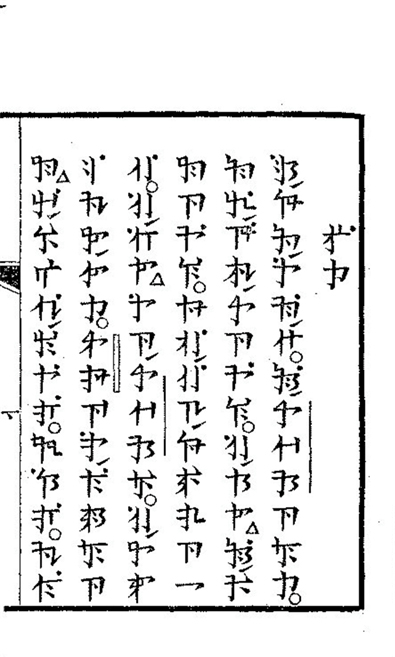

这几本藏书集中出版于1855-1860年间,包含《伊娑菩个比方》和用于宣教的《圣经纪略》(图一)等文献。《伊娑菩个比方》就是《伊索寓言》,“个比方”是打比方的意思,看得出当时用了方言翻译。牛津大学收藏的版本佚失了封底,而在澳大利亚国家图书馆收藏的《伊娑菩个比方》里,封底左上角被后人用笔写上了“伊娑菩喻言”五字(图二),一旁还注出读音和英文标题。《圣经纪略》则记载了短小的圣经故事,是传教士宣教必备的文字资料。由高第丕亲自翻译出版的上海话音节文字版《圣经纪略》原来共有三本,1856年或1857年第一本出版,1857年第二本出版,1858年第三本出版。遗憾的是,第一本《圣经纪略》已经佚失。

牛津大学博德利图书馆的收藏来自1876年费城世纪博览会(Centennial Exhibition),而把这些书介绍给博览会的人很可能是著名传教士伟烈亚力(Alexander Wylie)。尽管伟烈亚力是伦敦人,但他和美国新教传教士来往频密。他曾协助麦都思(Walter Medhurst)管理福州路附近的墨海书馆,谙熟出版事务。甚而,伟烈亚力曾在其著作《1867年以前来华基督教传教士列传及著作目录》(Memorials of Protestant Missionaries to the Chinese)中着力介绍过上海话音节文字版《圣经纪略》。光绪二年,美国人第一次见到了高第丕的发明。美国人同时见识到一名传教士将理性、现代科学和新教精神带往中国,正如世纪博览会的性质一样,是殖民世界传统目光的延伸。

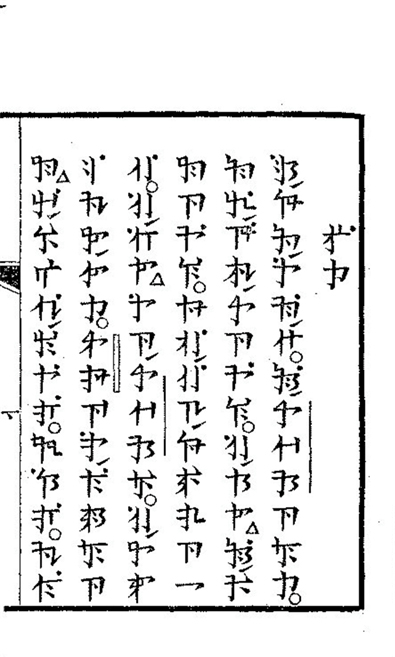

图一:用高第丕发明的音节文字出版的《圣经纪略》。解读:(由右及左,上海话发音)耶稣一千八百五十七年|圣经纪略|第二本)

图二:澳大利亚国家图书馆收藏的《伊娑菩个比方》封底被人写上“伊娑菩喻言”五字,一旁还注出了读音和英文标题。

图三:澳大利亚国家图书馆收藏的《伊娑菩个比方》第一页

生成语音符号系统

高第丕不是第一位尝试将汉语或上海方言转化为音节文字的传教士。高第丕在传教日记中写道,1852年秋,美国南方卫理会(Southern Methodist Church)的戴德生(Hudson Taylor)在每月一次的传教士例会上谈论了使用拉丁字母辅以变音符号为上海话注音的设想。然而,拉丁字母组合无法准确拼读所有方言发音,拉丁字母的发音也会错误地诱导学习者。而且高第丕认为拉丁字母有违中国人的读写习惯,晚清另一位美国公理会传教士毕海澜(Harlan P. Beach)也提到过这一点,他认为不可能撼动汉字在中国的地位。

高第丕在日记里还提到另一位名叫啤士(George Pearcy)的牧师,后者告诉他,对中文较为熟悉的英国浸礼会传教士马士曼(Joshua Marshman)认为,鉴于汉字发音由两部分组成,那就需要用两个符号来表示同一个音。啤士的意思是高第丕最好发明两个符号系统分别表示一个汉字读音的两部分,即单独的声母、韵母符号系统。高第丕受此启发,开始着手建立自己的音节文字符号系统。为了符合汉字读写习惯,使表音符号和表意汉字一对一地对应起来,高第丕决定放弃韵母符号跟随声母符号(A+B)的写法,转而将声母、韵母符号合成一个图形,即一个图形符号同时蕴含声母、韵母两个子符号。不过这样的话,拉丁字母显然不起作用了。

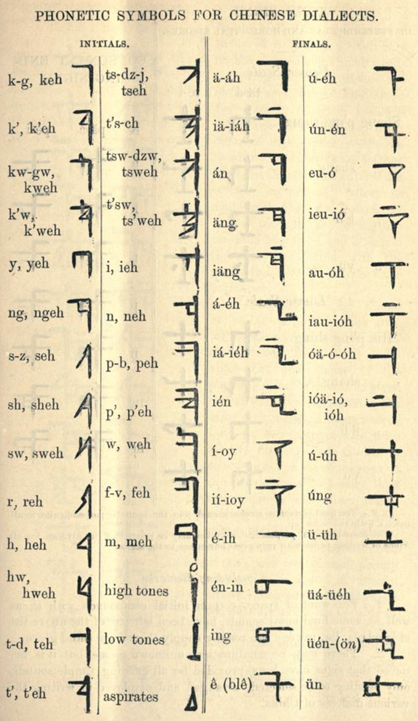

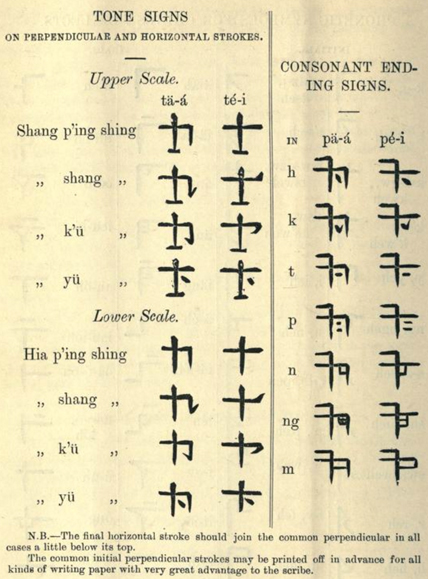

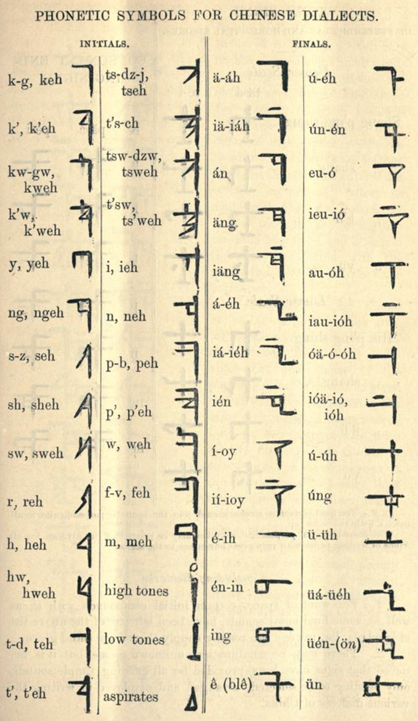

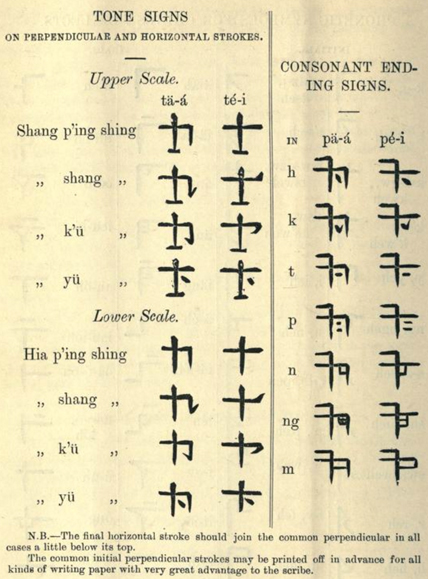

忽然有一天,高第丕的眼光落在了“門(门)”这个字上。高第丕认为,“門”字正好由分开的左右两部分组成。这种“构字法”给了他灵感。于是,高第丕模仿“門”字的笔画和直角结构,发明了基于上海话的两套分别表示声母和韵母的符号。此时的“門”对高第丕而言化为一个能指,“門”不再具有实际意义,只为设计提供可供拆分的图形素材。从高第丕最终完成的版本中,我们确实能随时看到“門”字的影子——锐利的直角,横折钩、竖勾等笔画不胜枚举,甚至完全挪用“門”字的半边来表示“ing”。最终,他把声母部分称为“本部”(initials),把韵母部分称为“末部”(finals)(图四),同时规定在直角或横线处画线以示声调,并给出了他归纳的辅音规则(图五)。这样一来,构成汉字读音的三个必要部分——声母、韵母和声调都被整合进一个图形里了。

图四:高第丕在日记中记录了自己发明的上海话注音符号。

图五:声调和辅音规则

作为殖民主义的代理人

“上海土音字写法”的发明和启用符合高第丕的初衷——提高识字率。高第丕在日记中表达过对文盲率的担忧,他说自己面对的中国人里至少70%没有读写能力。这是身处上海的高第丕的乐观估计,毋宁说其它地方。面对汉语这一体量巨大的同音异义象形文字(homophonic hieroglyphics),高第丕时常抱怨传教士和本地牧师知难而退、不思进取。正如《巴黎圣母院》中,雨果通过副主教之口说出“这个将要杀死那个”,宗教改革和启蒙运动使读写能力世俗化。但对当时中国的社会和政治结构而言,读写能力之于大多数人并不重要,欧洲意义上“德先生”和“赛先生”的门从一开始就关闭着。站在高第丕的角度来看,“上海土音字写法”是积极的实践,它多少改变了传教活动的无力感,成为连接基督教世界、现代西方和中国的纽带。然而高第丕的急功近利、偏见和东方主义观念间接地宣告了这一发明的死刑,成为晚清社会的一个转喻,转喻的本体是殖民的、压缩的、催熟的晚清现代性。

高第丕在创立“上海土音字写法”前饶有意味地说:“大量表意汉字超出了他们的能力……但新目标、新关系和新思想必须全方位地、持续地跟进,用某种方式传授口语和写作表达能力。”他说这话时意识到汉字的体量和复杂程度是读写能力民主化的障碍,同时也意识到,尽管拉丁字母能将思想具体化,但受众没有能力接受它。接着他补充道:“中国的象形文字就像他们的埃及先辈一样,注定要到坟墓里去。”在高第丕的日记中,古希腊语、拉丁语、古埃及象形文字和汉字属于同一历史范畴,即启蒙理性依赖的线性时间:“现代欧洲人早就不用古希腊语和拉丁语交流了。”如本雅明所言,理性在均质而空洞的线性时间中传播着进步概念。这是启蒙的同一性原理,也是在该视野下,中国凝缩、固定在黑格尔历史哲学范式下的早期文明阶段,俯视视角的传教士将理性之光和历史目的带到了东方。

传教士的悖论在于,它违悖了弥赛亚时间。弥赛亚降临的时刻一推再推,宗教救赎的渴望在延宕中消弥了。基督教的遗产被牛顿和莱布尼兹挑战,作为替代品,传教士跳到了线性时间的“历史洪流”中,向“上游”的晚清中国带来了科学和理性。不像同时代一些对汉学感兴趣的传教士把基督教经典改编成《三字经》等传统开蒙读物教人阅读,我们很难从高第丕的日记里发现他对中国文化正面的评价,反而有许多这样的措辞:“中国愚笨的军事战术、医学、宗教、哲学和天文学早该淘汰了。”这些统合的国民性描述符合他传播科学与理性、推广现代西方社会规范与实用观念的目的。然而,高第丕依然用本土的语言转译对当时的受众来说具有争议的知识,他的妥协性选择貌似更接近汉字的书写方式,殊不知却远离了它,主体与客体的知识被“发明”了出来,但在地化的现代性实验失败了。

也许能以今天一个汉语为母语且具备读写能力的人的眼光来看这套符号系统的殖民色彩。这套上海话符号有种异样的诡秘,乍一看是自己的母语却又像道教的驱魔符文,用熟悉的笔画拼凑陌生的、似是而非的整体。语言文字在被拆解重组的侵略行为中展现出力量,心灵的震慑犹如抵港东京湾的黑船,语言和国家的封闭状态被某中“翻译的现代性”打开了。与其说是诡秘,不如说它带来了恐惑。这种感觉还不同于同样借汉字笔画发明的西夏文字。高第丕日记的字里行间充满了“我能了解你”的自信,因为身处历史长河“下游”的自己自信能从欧洲先贤那里明白“上游”的事。鉴于这种自信,“上游”应该接受这股推力。不平等的逻辑产生了恐惑的结果,我们感受到来自母语的威胁,威胁到母语操持者的主体性地位。可惜高第丕发明的音节文字并没有推广开来,他也没有凭借该系统达到宣教和经济干预的目的,这套符号系统很快就被淘汰了。

小结

从语言分类上说,高第丕发明的上海话音节文字是表音文字,一个符号表示一个音位或音位的组合,和朝鲜谚文、日语假名同质;它不同于汉字和越南喃字这样的表意文字,后者是语素文字,大多数时候既能表意,也能表音。跳出语言分类法来看高第丕的发明,就不难发现它的殖民现代性属性。伴随殖民过程,基督教成为世界性宗教,而高第丕的发明并不鲜见。和沪语一样,某些分布在中国西南部的民族所使用的书面音节文字也是由西方传教士于十九世纪末至二十世纪初帮助创立的。而在非洲、拉丁美洲和南亚次大陆,这样的故事早已发生过。在这些故事里,许多地方因殖民而创生的语言“巴别塔”强化了阶级与种姓的差异,却又无力超克它。

诚然,自1842年英清双方签定《南京条约》至1900年义和团运动暴发,朝廷削弱了对传教士的控制,他们在中国政、商、学界的影响空前扩大。高第丕在1952年抵沪,不久后他便发明了这套上海话音节文字。但在文化依赖与文化对抗的博弈下,“上海土音字写法”问世二十年后就失传了。它既没有在教育界,也没有在出版界产生显著影响。说到消失的原因,同音多字并非这套音节文字的短板,毕竟这是给象形文字注音时无法避免的现象,况且自十九世纪末以降,以拉丁字母为基础威妥玛拼音迅速普及开来;也可以把它的失败归结为缺乏机构性的传播,更由于需要单独制作印刷所需的雕版,自然难以被规模化地推广。不过,高第丕的例子还是因强行使用汉字笔画设计表音符号而具有别样的历史研究魅力。作为第一批在中国试图利用注音法普及表意文字读写能力的学者,高第丕的故事也勾勒出一幅晚清文化图景。

藏在牛津大学图书馆的神秘符号

在牛津大学久负盛名的博德利图书馆(Bodleian Library)里,收藏着几本发黄的旧书,上面写着诡秘的符号。这些符号的整体样貌和书写方式都令人着迷。放眼望去,符号由右及左、自上而下书写,每个符号由类似汉字笔画的部分拼合而成,像极了汉语的方块字。事实上,这是一套由传教士发明的上海话表音符号系统。十九世纪中期,美国新教传教士高第丕(Tarleton P. Crawford, 1821-1902)被美国南方浸礼会(Southern Baptist)派往上海执行传教任务。其间,高第丕基于上海“土音”,发明了这种音节文字。

这几本藏书集中出版于1855-1860年间,包含《伊娑菩个比方》和用于宣教的《圣经纪略》(图一)等文献。《伊娑菩个比方》就是《伊索寓言》,“个比方”是打比方的意思,看得出当时用了方言翻译。牛津大学收藏的版本佚失了封底,而在澳大利亚国家图书馆收藏的《伊娑菩个比方》里,封底左上角被后人用笔写上了“伊娑菩喻言”五字(图二),一旁还注出读音和英文标题。《圣经纪略》则记载了短小的圣经故事,是传教士宣教必备的文字资料。由高第丕亲自翻译出版的上海话音节文字版《圣经纪略》原来共有三本,1856年或1857年第一本出版,1857年第二本出版,1858年第三本出版。遗憾的是,第一本《圣经纪略》已经佚失。

牛津大学博德利图书馆的收藏来自1876年费城世纪博览会(Centennial Exhibition),而把这些书介绍给博览会的人很可能是著名传教士伟烈亚力(Alexander Wylie)。尽管伟烈亚力是伦敦人,但他和美国新教传教士来往频密。他曾协助麦都思(Walter Medhurst)管理福州路附近的墨海书馆,谙熟出版事务。甚而,伟烈亚力曾在其著作《1867年以前来华基督教传教士列传及著作目录》(Memorials of Protestant Missionaries to the Chinese)中着力介绍过上海话音节文字版《圣经纪略》。光绪二年,美国人第一次见到了高第丕的发明。美国人同时见识到一名传教士将理性、现代科学和新教精神带往中国,正如世纪博览会的性质一样,是殖民世界传统目光的延伸。

图一:用高第丕发明的音节文字出版的《圣经纪略》。解读:(由右及左,上海话发音)耶稣一千八百五十七年|圣经纪略|第二本)

图二:澳大利亚国家图书馆收藏的《伊娑菩个比方》封底被人写上“伊娑菩喻言”五字,一旁还注出了读音和英文标题。

图三:澳大利亚国家图书馆收藏的《伊娑菩个比方》第一页

生成语音符号系统

高第丕不是第一位尝试将汉语或上海方言转化为音节文字的传教士。高第丕在传教日记中写道,1852年秋,美国南方卫理会(Southern Methodist Church)的戴德生(Hudson Taylor)在每月一次的传教士例会上谈论了使用拉丁字母辅以变音符号为上海话注音的设想。然而,拉丁字母组合无法准确拼读所有方言发音,拉丁字母的发音也会错误地诱导学习者。而且高第丕认为拉丁字母有违中国人的读写习惯,晚清另一位美国公理会传教士毕海澜(Harlan P. Beach)也提到过这一点,他认为不可能撼动汉字在中国的地位。

高第丕在日记里还提到另一位名叫啤士(George Pearcy)的牧师,后者告诉他,对中文较为熟悉的英国浸礼会传教士马士曼(Joshua Marshman)认为,鉴于汉字发音由两部分组成,那就需要用两个符号来表示同一个音。啤士的意思是高第丕最好发明两个符号系统分别表示一个汉字读音的两部分,即单独的声母、韵母符号系统。高第丕受此启发,开始着手建立自己的音节文字符号系统。为了符合汉字读写习惯,使表音符号和表意汉字一对一地对应起来,高第丕决定放弃韵母符号跟随声母符号(A+B)的写法,转而将声母、韵母符号合成一个图形,即一个图形符号同时蕴含声母、韵母两个子符号。不过这样的话,拉丁字母显然不起作用了。

忽然有一天,高第丕的眼光落在了“門(门)”这个字上。高第丕认为,“門”字正好由分开的左右两部分组成。这种“构字法”给了他灵感。于是,高第丕模仿“門”字的笔画和直角结构,发明了基于上海话的两套分别表示声母和韵母的符号。此时的“門”对高第丕而言化为一个能指,“門”不再具有实际意义,只为设计提供可供拆分的图形素材。从高第丕最终完成的版本中,我们确实能随时看到“門”字的影子——锐利的直角,横折钩、竖勾等笔画不胜枚举,甚至完全挪用“門”字的半边来表示“ing”。最终,他把声母部分称为“本部”(initials),把韵母部分称为“末部”(finals)(图四),同时规定在直角或横线处画线以示声调,并给出了他归纳的辅音规则(图五)。这样一来,构成汉字读音的三个必要部分——声母、韵母和声调都被整合进一个图形里了。

图四:高第丕在日记中记录了自己发明的上海话注音符号。

图五:声调和辅音规则

作为殖民主义的代理人

“上海土音字写法”的发明和启用符合高第丕的初衷——提高识字率。高第丕在日记中表达过对文盲率的担忧,他说自己面对的中国人里至少70%没有读写能力。这是身处上海的高第丕的乐观估计,毋宁说其它地方。面对汉语这一体量巨大的同音异义象形文字(homophonic hieroglyphics),高第丕时常抱怨传教士和本地牧师知难而退、不思进取。正如《巴黎圣母院》中,雨果通过副主教之口说出“这个将要杀死那个”,宗教改革和启蒙运动使读写能力世俗化。但对当时中国的社会和政治结构而言,读写能力之于大多数人并不重要,欧洲意义上“德先生”和“赛先生”的门从一开始就关闭着。站在高第丕的角度来看,“上海土音字写法”是积极的实践,它多少改变了传教活动的无力感,成为连接基督教世界、现代西方和中国的纽带。然而高第丕的急功近利、偏见和东方主义观念间接地宣告了这一发明的死刑,成为晚清社会的一个转喻,转喻的本体是殖民的、压缩的、催熟的晚清现代性。

高第丕在创立“上海土音字写法”前饶有意味地说:“大量表意汉字超出了他们的能力……但新目标、新关系和新思想必须全方位地、持续地跟进,用某种方式传授口语和写作表达能力。”他说这话时意识到汉字的体量和复杂程度是读写能力民主化的障碍,同时也意识到,尽管拉丁字母能将思想具体化,但受众没有能力接受它。接着他补充道:“中国的象形文字就像他们的埃及先辈一样,注定要到坟墓里去。”在高第丕的日记中,古希腊语、拉丁语、古埃及象形文字和汉字属于同一历史范畴,即启蒙理性依赖的线性时间:“现代欧洲人早就不用古希腊语和拉丁语交流了。”如本雅明所言,理性在均质而空洞的线性时间中传播着进步概念。这是启蒙的同一性原理,也是在该视野下,中国凝缩、固定在黑格尔历史哲学范式下的早期文明阶段,俯视视角的传教士将理性之光和历史目的带到了东方。

传教士的悖论在于,它违悖了弥赛亚时间。弥赛亚降临的时刻一推再推,宗教救赎的渴望在延宕中消弥了。基督教的遗产被牛顿和莱布尼兹挑战,作为替代品,传教士跳到了线性时间的“历史洪流”中,向“上游”的晚清中国带来了科学和理性。不像同时代一些对汉学感兴趣的传教士把基督教经典改编成《三字经》等传统开蒙读物教人阅读,我们很难从高第丕的日记里发现他对中国文化正面的评价,反而有许多这样的措辞:“中国愚笨的军事战术、医学、宗教、哲学和天文学早该淘汰了。”这些统合的国民性描述符合他传播科学与理性、推广现代西方社会规范与实用观念的目的。然而,高第丕依然用本土的语言转译对当时的受众来说具有争议的知识,他的妥协性选择貌似更接近汉字的书写方式,殊不知却远离了它,主体与客体的知识被“发明”了出来,但在地化的现代性实验失败了。

也许能以今天一个汉语为母语且具备读写能力的人的眼光来看这套符号系统的殖民色彩。这套上海话符号有种异样的诡秘,乍一看是自己的母语却又像道教的驱魔符文,用熟悉的笔画拼凑陌生的、似是而非的整体。语言文字在被拆解重组的侵略行为中展现出力量,心灵的震慑犹如抵港东京湾的黑船,语言和国家的封闭状态被某中“翻译的现代性”打开了。与其说是诡秘,不如说它带来了恐惑。这种感觉还不同于同样借汉字笔画发明的西夏文字。高第丕日记的字里行间充满了“我能了解你”的自信,因为身处历史长河“下游”的自己自信能从欧洲先贤那里明白“上游”的事。鉴于这种自信,“上游”应该接受这股推力。不平等的逻辑产生了恐惑的结果,我们感受到来自母语的威胁,威胁到母语操持者的主体性地位。可惜高第丕发明的音节文字并没有推广开来,他也没有凭借该系统达到宣教和经济干预的目的,这套符号系统很快就被淘汰了。

小结

从语言分类上说,高第丕发明的上海话音节文字是表音文字,一个符号表示一个音位或音位的组合,和朝鲜谚文、日语假名同质;它不同于汉字和越南喃字这样的表意文字,后者是语素文字,大多数时候既能表意,也能表音。跳出语言分类法来看高第丕的发明,就不难发现它的殖民现代性属性。伴随殖民过程,基督教成为世界性宗教,而高第丕的发明并不鲜见。和沪语一样,某些分布在中国西南部的民族所使用的书面音节文字也是由西方传教士于十九世纪末至二十世纪初帮助创立的。而在非洲、拉丁美洲和南亚次大陆,这样的故事早已发生过。在这些故事里,许多地方因殖民而创生的语言“巴别塔”强化了阶级与种姓的差异,却又无力超克它。

诚然,自1842年英清双方签定《南京条约》至1900年义和团运动暴发,朝廷削弱了对传教士的控制,他们在中国政、商、学界的影响空前扩大。高第丕在1952年抵沪,不久后他便发明了这套上海话音节文字。但在文化依赖与文化对抗的博弈下,“上海土音字写法”问世二十年后就失传了。它既没有在教育界,也没有在出版界产生显著影响。说到消失的原因,同音多字并非这套音节文字的短板,毕竟这是给象形文字注音时无法避免的现象,况且自十九世纪末以降,以拉丁字母为基础威妥玛拼音迅速普及开来;也可以把它的失败归结为缺乏机构性的传播,更由于需要单独制作印刷所需的雕版,自然难以被规模化地推广。不过,高第丕的例子还是因强行使用汉字笔画设计表音符号而具有别样的历史研究魅力。作为第一批在中国试图利用注音法普及表意文字读写能力的学者,高第丕的故事也勾勒出一幅晚清文化图景。